Une étymologie grecque

Porté en premier, 2e ou 3e prénom, ce prénom connaît un certain succès au 19e siècle. Nous avons trouvé plus de 12 200 naissances dans l’état civil de 1793 à 1897.

Zénaïde vient de Zénas, du grec « zênodôros » qui signifie don de Zeus.

Le prénom est fêté le 11 octobre puisque Zénaïde est aussi une sainte du 1er siècle. Elle était parente de Saint-Paul et vivait à Tarse.

Des personnalités du 19e siècle

Zénaïde Marie Anne Fleuriot, une écrivaine oubliée

Zénaïde Marie Anne Fleuriot (1829-1890) est une écrivaine qui a connu un grand succès avec ses romans destinés aux jeunes filles : Souvenirs d’une douairière, La Fille du serrurier, Une saison au bord de la mer… Certains ouvrages ont été publiés dans la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Bleue. Elle reçoit le prix Montyon de littérature en 1873 (décerné par l’Académie française) pour le roman Aigles et Colombes.

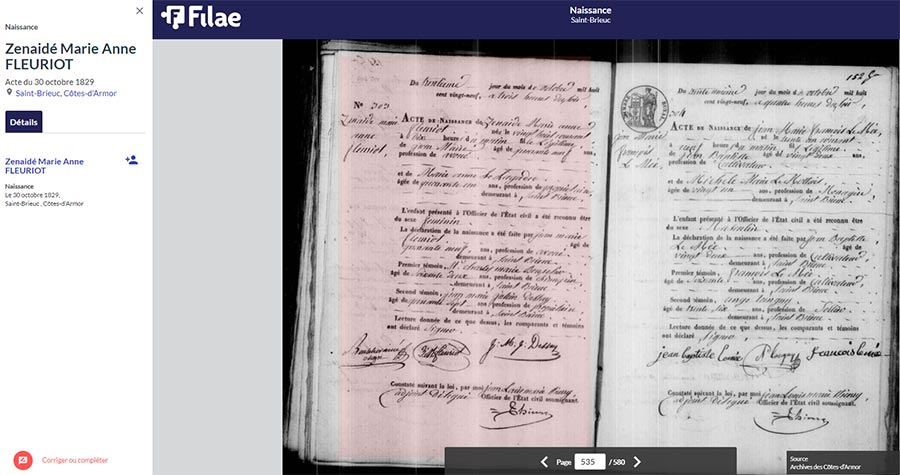

Zénaïde Marie Anne Fleuriot est née à Saint-Brieuc le 28 octobre 1829. Son père, Jean Marie Fleuriot est âgé de 49 ans est avoué. Sa mère, Marie Anne Le Lagadec est âgée de 41 ans et propriétaire.

Ses parents se sont mariés à Saint-Laurent, en Côtes-d’Armor le 13 octobre 1808. Jean Marie Fleuriot est greffier, né à Plougonver le 22 avril 1780, fils de François Marie Fleuriot et de Marie Anne Rolland. Marie Anne Le Lagadec est cultivatrice et née à Trézélan Bégard le 26 mai 1789, fille de Yves Le Lagadec et de Marie Françoise Nicolas.

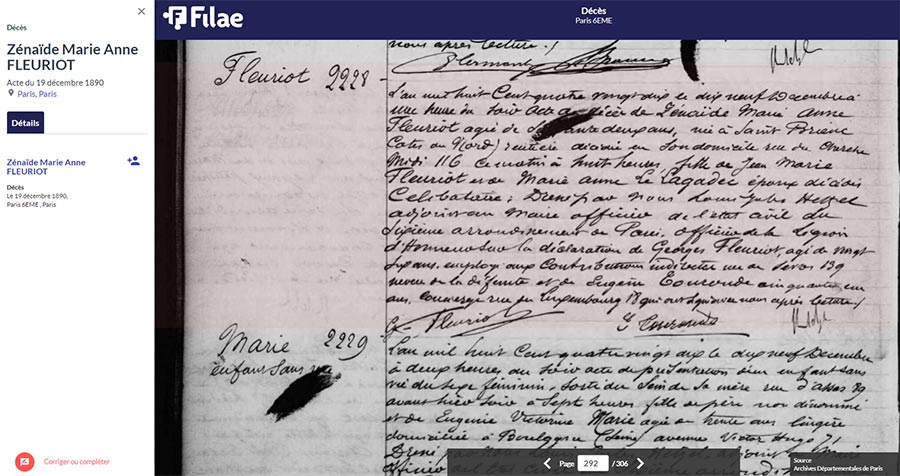

Zénaïde Fleuriot est décédée le 19 décembre 1890 à Paris, dans le 6e arrondissement. L’acte indique qu’elle est rentière, célibataire et décédée à son domicile au 116 rue du Cherche Midi. La déclaration est faite par son neveu Georges Fleuriot. Il est alors âgé de 26 ans, employé aux contributions indirectes. Son neveu a eu une fille la même année : Marie Marguerite Zénaïde Anne Léonie Fleuriot née le le 5 août 1890 à Paris (6e). Nous ne doutons pas que le 3e prénom est un hommage à sa tante.

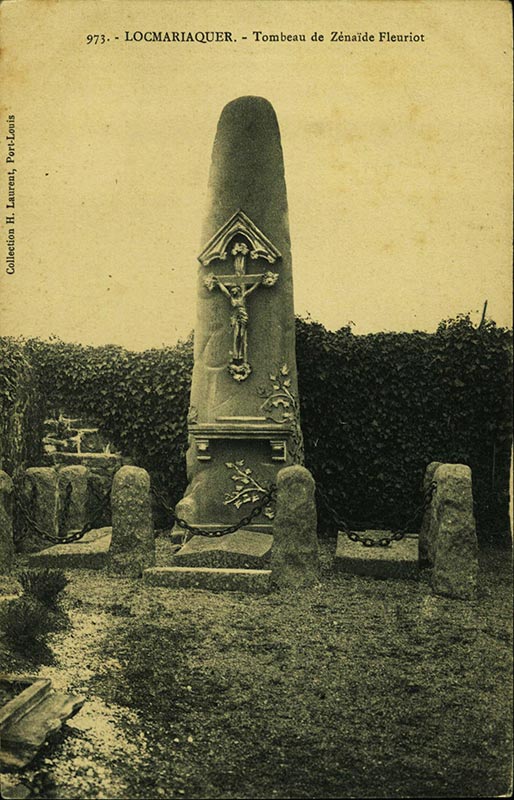

Zénaïde Fleuriot n’est pas inhumée à Paris mais à Locmariaquer dans le Morbihan où elle a fait construire une maison. Sa tombe, qui existe toujours, est un monument assez insolite comme vous pouvez le voir sur la carte postale.

Zénaïde Bonaparte

Zénaïde Bonaparte a un patronyme illustre mais elle n’est pas très connue. Elle est la fille de Joseph Bonaparte et de Julie Clary et la nièce de l’empereur Napoléon Ier. Elle épouse son cousin germain Charles Lucien Bonaparte fils de son oncle Lucien. On ne la retrouve pas dans l’état civil du 19e siècle. Elle est née à Paris en 1801 (l’acte a disparu dans l’incendie de 1871), mariée à Bruxelles en 1822 et décédée à Naples en 1854. Ses enfants sont nés aux Etats-Unis ou en Italie.

Zénaïde Charles Napoléon Bonaparte

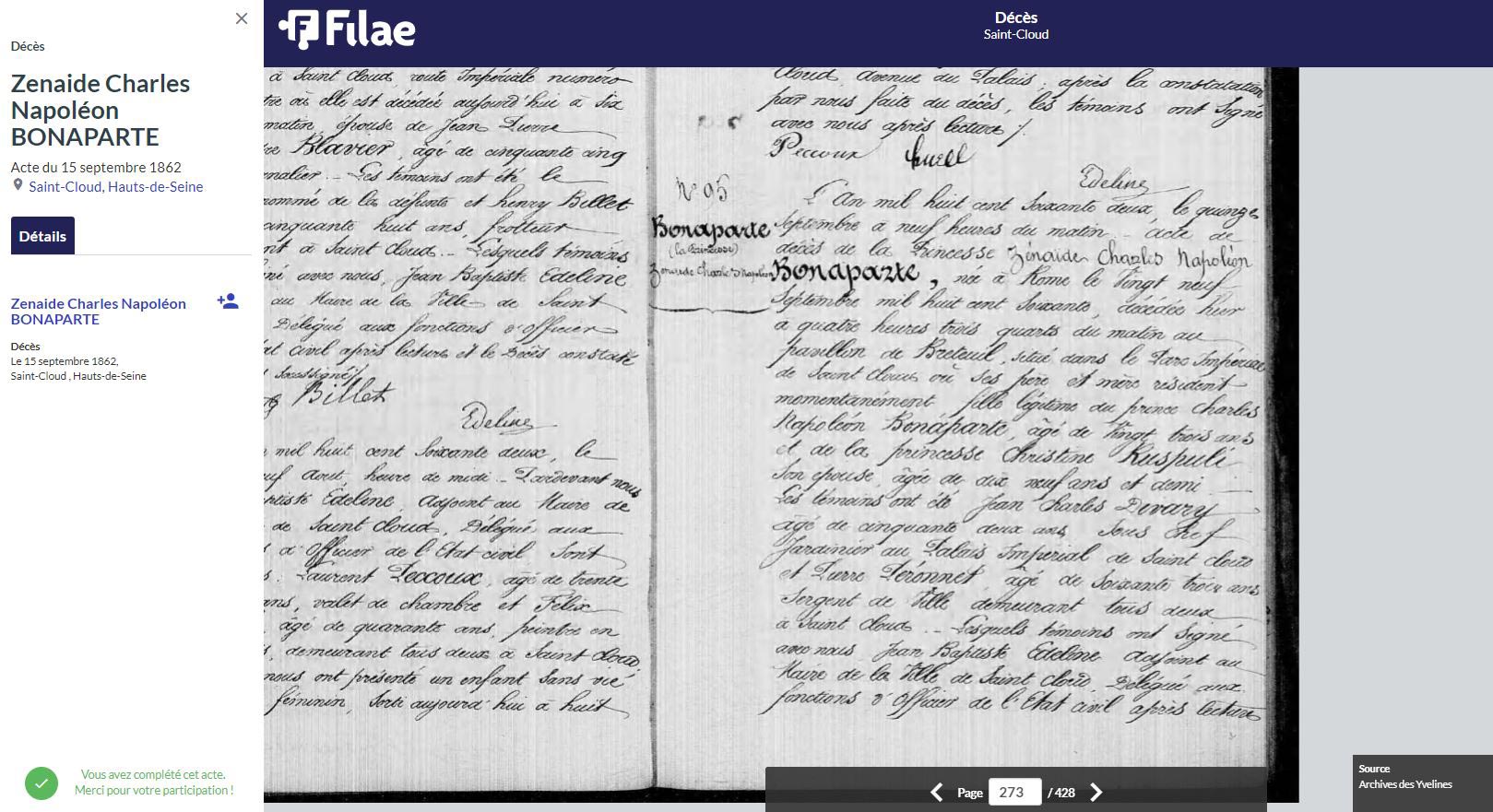

Nous trouvons un acte d’état civil concernant la princesse Zénaïde Charles Napoléon Bonaparte le 15 septembre 1862 à Saint-Cloud. Cet acte contredit les généalogies et biographies de la famille Bonaparte qui indiquent qu’elle est décédée à Rome.

L’acte nous apprend qu’elle est née à Rome le 29 septembre 1860. L’enfant est décédée hier à 4h45 du matin au pavillon de Breteuil, situé dans le Parc impérial de Saint-Cloud où ses père et mère résident momentanément. Elle est la fille du prince Charles Napoléon Bonaparte, âgé de 23 ans et de la princesse Christine Ruspuli (Ruspoli en fait) âgée de 19 ans et demi. Zénaïde Charles Napoléon Bonaparte est la petite fille de Zénaïde Bonaparte, précédemment citée.

]]>Yvonne Printemps, née pendant l’été 1894

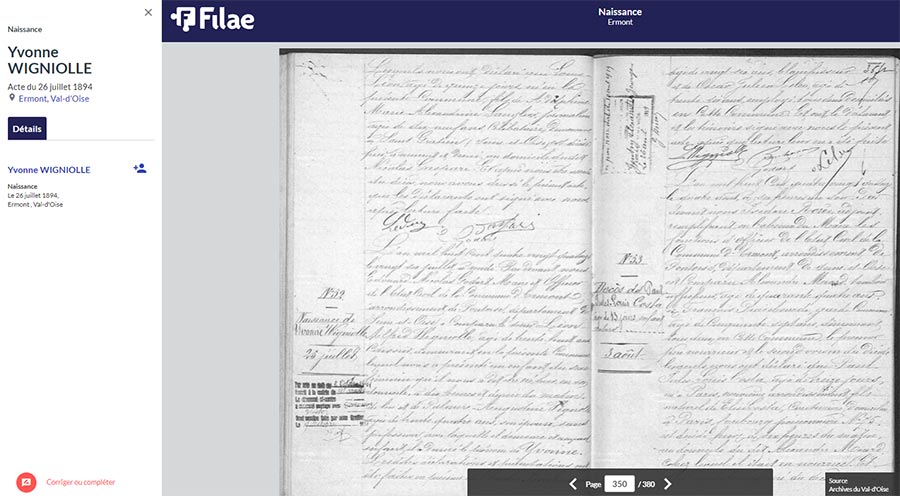

Yvonne Printemps est né à Ermont, dans le Val-d’Oise, le 25 juillet 1894. Vous ne trouverez pas d’acte de naissance au nom d’Yvonne Printemps puisque l’actrice porte un pseudonyme. Elle est en effet née Wigniolle.

Son acte de naissance est rédigé le 26 juillet 1894 lorsque son père vient déclarer la naissance. Léon Alfred Wigniolle est âgé de 38 ans et exerce la profession de caissier. Il déclare que l’enfant est né hier, à son domicile, à 10h30 du matin précisément, de lui et de son épouse, Palmire Augustine Vignolle. La mère d’Yvonne est alors âgé de 34 ans et sans profession.

L’acte de naissance mentionne deux mariages :

- Le 2 octobre 1911 à Saint-Saulve avec Victor Couvreur

- Le 10 août 1919 à Paris avec Alexandre Georges Pierre Guitry qui n’est autre que le célèbre Sacha Guitry.

L’acte de mentionne pas la longue relation qu’elle a eu avec l’acteur Pierre Fresnay qui a partagé sa vie à partir de 1932. Ils ne se sont en effet pas mariés.

Une énigme, Victor Couvreur

Un élément nous surprend : qui est Victor Couvreur ce marié qui n’est jamais évoqué dans les biographies de l’actrice.

Ces mariages ne sont pas encore sur Filae mais ils sont visibles sur le site des archives du Nord et de Paris.

Nous consultons d’abord l’acte mariage avec Sacha Guitry. L’acte n’indique pas qu’Yvonne Wigniolle est veuve ou divorcé. Intrigant ! Nous avons toutefois le plaisir d’en savoir plus sur Sacha Guitry qui est né à Saint-Pétersbourg le 21 février 1885. L’auteur dramatique est le fils de Lucien Germain Guitry, lui aussi artiste dramatique, et de Marie Louise Renée Delmas qui est décédée. L’époux est aussi divorcé de Charlotte Augusta Hortence Lejeune. Nous apprenons qu’Yvonne est sans profession et ignore où son père est décédé et l’adresse de son dernier domicile.

Le couple a choisi une pléiade d’artistes pour témoins :

- Lucien Guitry le père, artiste dramatique

- Rosine Bernard dite Sarah Bernhardt, artiste dramatique dont nous avons consacré un challenge

- Georges Feydeau, auteur dramatique

- Tristan Bernard, auteur dramatique

Yvonne Printemps et Sacha Guitry ont divorcé le 7 novembre 1934 comme l’indique la mention en marge de l’acte de mariage.

Comme nous avions un doute sur le lieu du mariage avec Victor Couvreur nous avons lancé sur recherche sur Filae. Nous trouvons bien le mariage le 2 octobre 1911 à Saint-Saulve entre Victor Paul Adolphe Couvreur et Lucienne Wigniolle. Lucienne ?! Le mystère s’épaissit. Une vérification de l’acte de naissance d’Yvonne Printemps ne fait pas mention du prénom Lucienne.

La consultation de l’acte de mariage sur le site des archives du Nord nous révèle que Lucienne Wigniolle est une sœur d’Yvonne !

Lucienne Wigniolle, âgée de 23 ans, sans profession, domiciliée en cette commune, née à Ermont le 28 août 1888, fille majeure et légitime de Léon Alfred Wigniolle, de domicile inconnu, et de Palmire Augustine Vignolle, sans profession, âgée de 53 ans, domiciliée à Paris, ici présente et consentante.

Victor Couvreur est le beau-frère d’Yvonne et non son époux mais pourquoi cette erreur de mention ? Mystère. L’acte de naissance de Lucienne n’indique pas le mariage. Les deux sœurs sont nées à 6 ans d’intervalle !

La lecture des témoins nous permet d’en savoir un peu plus sur la famille d’Yvonne Printemps avec :

- Léon Wigniolle, âgé de 30 ans, représentant, domicilié à Ermont, frère de l’épouse

- Zoé Wigniolle, âgée de 47 ans, épicière, domiciliée à Saint-Saulve, tante paternelle de l’épouse

Lucienne Wigniolle vit avec sa tante depuis au moins 1906 puisque nous les retrouvons dans le recensement de 1906 à Saint-Saulve.

Les parents d’Yvonne

Vous aurez remarqué que les patronymes de ses parents sont proches phonétiquement Wigniolle et Vignolle. Il s’agit certainement du même nom de famille très présent dans le Nord de la France.

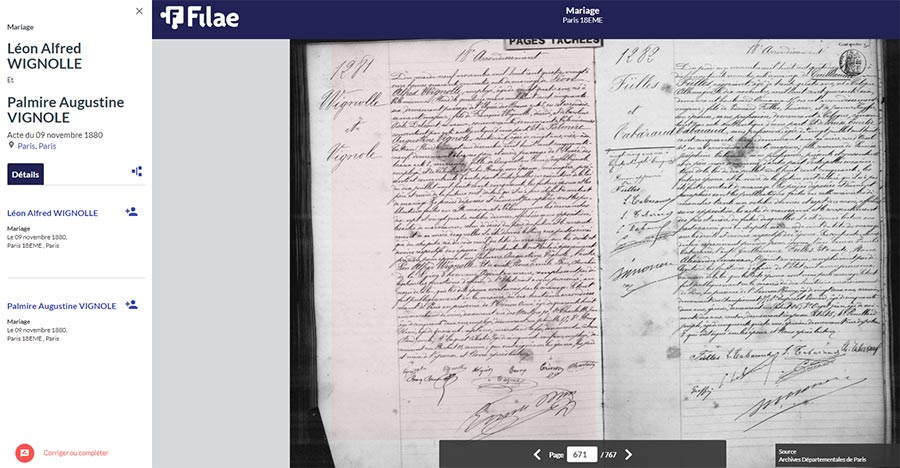

Il faudra utiliser le joker * pour trouver leur mariage. En effet, les parents d’Yvonne se sont mariés à Paris dans le 18e arrondissement le 9 novembre 1880 mais l’orthographe n’est pas la même pour les deux époux :

Léon Alfred Wignolle, employé, âgé de 24 ans né à Valenciennes(Nord) le 14 mars 1856. Il est le fils de François Wignolle, décédé, et de Caroline Adèle Delcourt, sa veuve, commerçante à Valenciennes.

Palmire Augustine Vignole, couturière, âgée de 20 ans, née au Cateau (Nord) le 21 décembre 1859. Elle est la fille de Augustin Louis Joseph Vignole, employé, et de Célestine Julie Bracq, ménagère.

C’est donc le Nord qu’il faudra poursuivre les recherches pour remonter l’arbre généalogique d’Yvonne Printemps. L’actrice s’est éteinte à l’âge de 81 ans le 21 janvier 1977 à Neuilly-sur-Seine.

]]>

Des actes de naissance émouvants

Un enfant abandonné et trouvé se voit normalement attribuer un nom de famille, un patronyme qui le suivra jusqu’à la fin de sa vie sauf s’il est adopté bien sûr. Le choix du nom est laissé au bon vouloir des personnes qui le prennent en charge.

Un enfant abandonné et trouvé se voit normalement attribuer un nom de famille, un patronyme qui le suivra jusqu’à la fin de sa vie sauf s’il est adopté bien sûr. Le choix du nom est laissé au bon vouloir des personnes qui le prennent en charge.

L’acte de naissance fournit des détails sur les circonstances de la découverte et des détails sur l’enfant… Des détails qui pourraient permettre un jour de retrouver les parents.

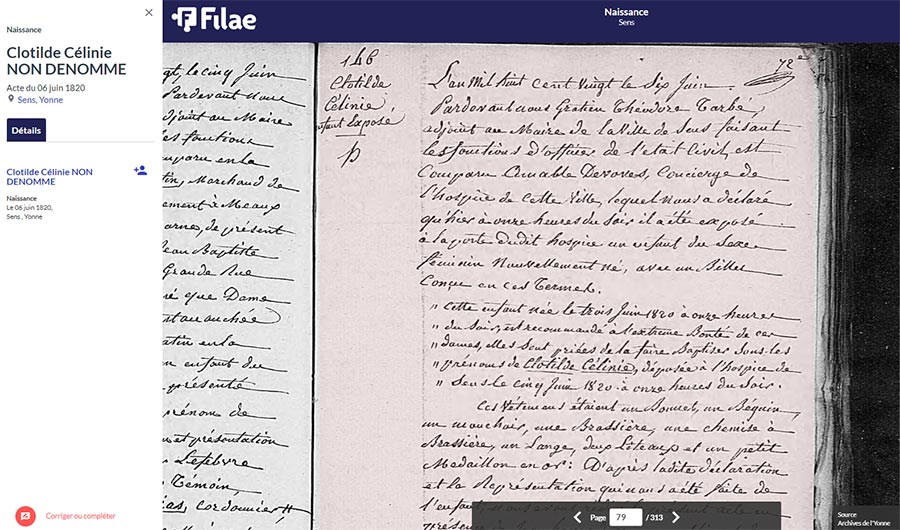

Ainsi le 6 juin 1820, un acte de naissance est rédigé pour Clotilde Célinie enfant exposé à Sens. La déclaration est faite par Amable Devores concierge de l’hospice. Il est expliqué que l’enfant a été exposé à la porte de l’hospice avec un billet où est écrit :

« Cet enfant née le 3 juin 1820 à 11 heures du soir est recommandé à l’extrême bonté de ces dames. Elles sont priées de la faire baptiser sous les prénoms de Clotilde Célinie, déposée à l’hospice de Sens le 5 juin 1820 à 11 heures du soir. »

On précise que ces vêtements étaient un bonnet, un béguin, un mouchoir, une brassière, une chemise à brassière, un lange, deux liteaux et un petit médaillon en or. A noter qu’un béguin est une sorte de chapeau en tissu généralement destiné aux femmes, qui s’attache par une lanière sous le menton. Un liteau semble être une bande colorée généralement dans un tissu.

Tous les enfants ne sont pas trouvés avec un billet indiquant les prénoms et la date de naissance. A Foix, François Maroaillon portier de l’hospice civil a trouvé le 21 mars 1820 à 3 heures du matin un enfant dans le tour établi à la porte d’entrée de l’hospice. Ses hardes consistent en un bonnet, un serre tête, une chemise et une robe. L’enfant de sexe masculin, paraît avoir 8 mois. On lui attribue seulement un prénom, Germain.

Le 28 juin 1859, on rédige l’acte de naissance d’un enfant trouvé le 26 juin sur le bord d’un champ de blé, sur le bord du chemin commun entre Deuil et Enghien, conduisant d’Enghien à Ormesson. Les circonstances de la découverte sont bien détaillées. On donne à l’enfant le nom Ormesson et les prénoms d’Aurélie Marie Esther, attendu qu’elle a été trouvée sur le hameau d’Ormesson.

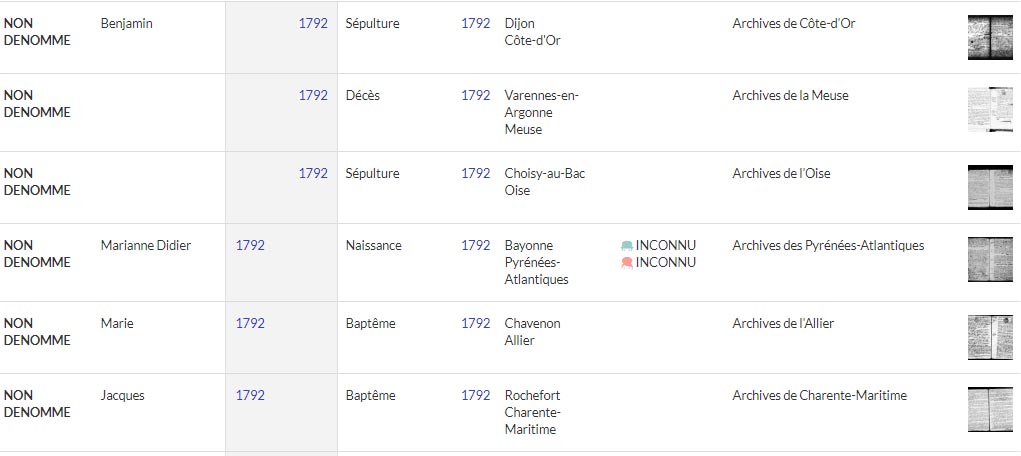

Les non dénommés

Pourquoi on n’attribue pas systématiquement un nom ? Mystère !

Les pages des registres contiennent de nombreux actes où la personne est identifiée par son seul prénom. Il suffit que l’enfant décède jeune ou sans descendance et ces anonymes restent totalement dans l’oubli.

Fila a transcrit plus de 245 000 actes de naissance de personnes sans nom. Vous avez aussi des décès, des mariages… soit plus de 575 000 actes au total. Les actes ne concernent pas uniquement des enfants abandonnés. En effet, des individus décèdent sans que l’on connaisse leur identité. L’officier de l’état civil de la mairie de Landévant rédige le 29 septembre 1870 l’acte de décès de Marie, née à Guéméné et âgée de 39 ans. On précise que l’on a pas d’autres renseignements sur cette mendiante.

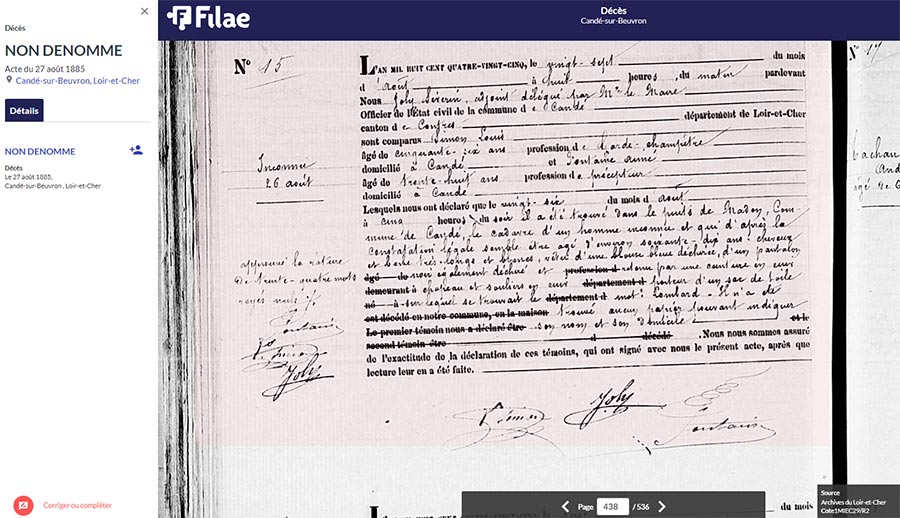

Parfois l’acte concerne un inconnu pour lequel on a aucun renseignement comme l’acte rédigé le 27 août 1885 à Candé-sur-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Il est expliqué que le 26 août, à 5 heures du soir il a été trouvé un puits le cadavre d’un homme inconnu. On précise qu’il a environ 70 ans, cheveux et barbe très longs et blancs, vétu d’une blouse bleue déchirée, d’un pantalon noir également déchiré et retenu par une ceinture en cuir, chapeau et souliers en cuir, porteur d’un sac de toile sur lequel se trouvait le mot, Lombard. Il n’a été trouvé aucun papier pouvant indiquer son nom et son domicile. S’agit-il d’un vagabond ? d’un voyageur ? Nous ne le saurons jamais. Le destin d’un homme restera donc inconnu…

Des recherches compliquées ?

Votre ancêtre n’a pas de noms ? Comment faire ?

Lorsque l’acte n’indique aucun prénom, les indexeurs saisissent non dénommé. Vous pouvez donc trouver ces personnes sans nom en saisissant Non dénommé dans le moteur de recherche.

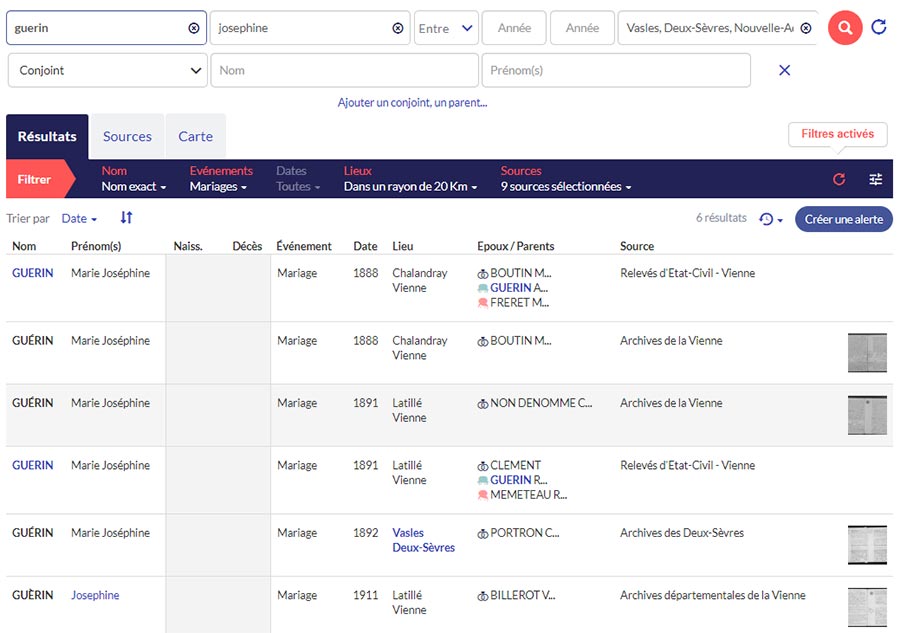

Nous avons évoqué dans l’article Astuces de recherche pour trouver un mariage le cas de Clément dont on ne trouvait pas le mariage avec Joséphine Guérin.

Clément est un enfant trouvé sans nom de famille, il se marie avec Joséphine Guérin. Son prénom devient le nom de famille et il devient Adolphe clément au mariage de ses enfants… Il était donc impossible de trouver le mariage d’Adolphe Clément et de Joséphine Guérin. Une recherche d’un mariage uniquement pour l’épouse a permis de trouver le mariage.

Une recherche sur les « nom dénommé » vous permettra peut-être de résoudre certaines énigmes…

]]>

Théophile Wagner, médaillé et pensionné militaire

Le décret 67 574 du président de la République française confère la médaille militaire à Théophile Jules Isidore, caporal cordonnier au 1er régiment d’infanterie de ligne. Le décret, publié dans le Bulletin des lois précise que le médaillé a 28 ans de services.

Toujours grâce au Bulletin des lois, nous apprenons qu’il obtient une pension militaire de 780 francs à partir du 11 mai 1908. Théophile Wagner a 32 ans, 6 mois et 17 jours de services. Il est né le 13 août 1854 à Godewaersvelde dans le Nord et réside à Cambrai. A la fin de sa carrière, il est Caporal au 1er régiment d’infanterie de ligne.

Théophile Wagner, un enfant de Godewaersvelde

Avec la date et le lieu trouvé dans le Bulletin des lois, il faut quelques clics pour trouver son acte de naissance rédigé le 14 août 1854. La déclaration est faite par son père, Henri Wagner, un douanier âgé de 34 ans. Sa mère est Rosalie Amélie Dassonneville, âgée de 33 ans. Un des témoins est son oncle, Désiré Dassonneville, âgé de 23 ans il réside à Bailleul où il est fabricant d’huile.

Henri Wagner et Rosalie Amélie Dassonneville

Une simple recherche WAGNER et un conjoint DASSONNEVILLE fournit 6 résultats. Les deux premiers concernent leur mariage : l’indexation de Filae permettant un accès direct et le relevé de l’association Généalo.

Henri Wagner et Rosalie Amélie Dassonneville se marient le 9 juin 1845 à Bailleul.

- Henri Wagner n’est pas né dans le Nord mais en Moselle, plus précisément à Rodemack le 19 octobre 1820. Il est cependant domicilié à Bailleul où il est préposé aux douanes. Henri n’est pas majeur puisqu’il n’a que 24 ans et 7 mois. Il faut donc le consentement de ses parents, Pierre Wagner et Anne Marie Spirkel qui sont nés et domiciliés à Rodemack. Un acte de consentement a été passé devant maître Curé notaire à Thionville en Moselle le 7 mai 1845. Il sera intéressant de rechercher le document aux archives de la Moselle.

- Rosalie Mélanie Amélie Dassonneville est née à Bailleul le 27 mars 1827, fille de Pierre Joseph Dassonneville, charpentier de moulins natif de Bailleul et de Marie Anne Thérèse Verdonck que l’on précise native de Wesloutre en Flandre-occidentale).

Les autres résultats sont des relevés associatifs qui nous fournissent des renseignements très intéressants :

- Henri Wagner et Rosalie Amélie Dassonneville ont un fils Charles Désiré Alphonse né le 1 mai 1846 à Hondeghem (59)

- Henri Wagner décède le 17 décembre 1866 à Fixem en Moselle à l’âge de 46 ans. Le préposé des douanes est né le 19/10/1820 à Rodemack.

- Marie Wagner, sœur de Théophile meurt le 9 janvier 1883 à Rodemack à l’âge de 31 ans

- Rosalie Dassonneville meurt le 21 octobre 1904 à Rodemack âgée de 83 ans, 38 ans après son mari.

L’état civil de Moselle n’étant pas encore numérisé et disponible sur Internet, ces relevés du Groupement des cercles généalogiques de la Moselle sont très utiles !

Quand Théophile rencontre Louise

Une recherche sur Théophile Wagner dans le Nord nous permet de reconstituer un peu plus sa vie.

En 1885, Théophile Wagner réside à Cambrai. Il est maître cordonnier au 1er régiment d’infanterie. Comme il est militaire, il doit obtenir une autorisation pour se marier avec Louise Thérèse Demarlier. Le conseil d’administration de son régiment l’autorise a contracter mariage le 3 octobre 1885. La mère de Théophile, qui vit à Rodemack en Lorraine Allemagne, consent aussi au mariage par un acte passé devant maître Tailleur, notaire à Rodemack.

Les fiancés ne tardent pas puisqu’ils se marient le 20 octobre 1885 à Proville dans le Nord. Louise Thérèse Rufine Demarlier est âgée de 19 ans et est née à Proville. La jeune épouse est la fille d’Augustin Louis Demarlier, un entrepreneur de travaux publics, et de Lydia Azema Carré, une cabaretière de 49 ans.

Le foyer de Théophile et de Louise

Nous trouvons aussi Théophile à Cambrai en 1906. Il habite très précisément Boulevard Vauban où il est recensé. Son lieu de naissance n’est pas précisé mais nous découvrons toutes les personnes qui vivent avec lui :

- Son épouse Louise

- Marthe Wagner née à Proville en 1886, son enfant

- Nelly Wagner née à Cambrai en 1889, son enfant

- Jenny Wagner née à Cambrai en 1892, son enfant

- Elise Wagner née à Cambrai en 1893, son enfant

- Lydie Demarlière née à Rumilly en 1835, sa belle-mère

Pourquoi Théophile Wagner réside à Cambrai ? Tout simplement parce que la caserne de son régiment se situe dans cette ville.

Avec cette nouvelle archive, nous pouvons consulter les actes indiqués et poursuivre les recherches sur la famille de Théophile Wagner !

]]>

Vaux-devant-Damloup, un village détruit

La commune de la Meuse, toute proche de Verdun, a été détruite durant la Grande Guerre. Le village se situe en effet dans la zone de combat et abrite un fort construit au 19e siècle. Vous pouvez découvrir des photos de Vaux-devant-Damloup avant 1914 sur le site de la commune. Le village est reconstruit mais à 500 m environ de l’emplacement originel.

L’état civil de Vaux est heureusement conversé. Vous trouverez 1277 naissances, 944 mariages et 1187 décès. La commune était nommée simplement Vaux, Damloup est une commune limitrophe.

Le fort de Vaux aujourd’hui classé monument historique, a été le théâtre d’importants combats pendant la bataille de Verdun. Le 7 juin 1916, les allemands prennent le fort qui est repris dans la nuit du 2 au 3 novembre mais sans combat puisqu’il avait été abandonné…

Le fort de Vaux en 2018

François Proth, cultivateur et mathématicien autodidacte

Wikipédia indique une personnalité liée à la commune et le lien envoie vers une fiche en anglais, François Proth. Une fiche en allemand donne des indications plus précises.

François Proth était cultivateur et un mathématicien autodidacte. Il a énoncé 4 théorèmes dont un porte son nom, le théorème de Proth.

Le 21 janvier 1879, son père âgé de 58 ans et François Léonys Lamorlette, âgé de 28 ans, son cousin germain comparaissent à la mairie de Vaux-devant-Damloup afin de déclarer le décès hier à 1 heure du matin de François Proth, âgé de 27 ans, cultivateur, né et domicilié à Vaux, célibataire, fils de Jean Roth, cultivateur, et de défunte Marie Marguerite Lisparlette.

François Toussaint Proth est né le 22 mars 1852 à Vaux. Son père Jean est maréchal-ferrant. La déclaration est faite en présence de son oncle maternel François Lisparlette.

Ses parents se sont mariés le 17 janvier 1849 à Vaux. Jean Proth est né à Bras le 8 novembre 1820, fils de Jean Nicolas Proth et de Catherine Legrandidier. Marie Marguerite Lisparlette est née à Vaux le 25 juin 1825, fille de Jean François Lisparlette et de Marie Joseph Magot. Les témoins sont des membres de la famille.

]]>

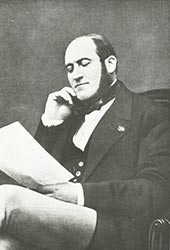

Paris métamorphosé

Paris est transformé sous le Second Empire grâce à des travaux gigantesques dirigés par le Baron Haussmann : on détruit, on perce des avenues dans un seul but : faciliter la circulation des personnes et de l’air ! Le baron Haussmann, nommé préfet de la Seine par Napoléon s’entoure d’une équipe d’ingénieurs pour arriver à ses fins.

Le travail d’Haussmann est encore visible aujourd’hui et notamment avec ces fameux immeubles haussmanniens dont l’architecture est facilement reconnaissable.

Georges Eugène Haussmann (1809-1891)

Évoquons d’abord son nom composé de Haus (maison) et man (homme) : l’homme de la maison, un nom prédestiné pour le baron ! Le nom porté en Moselle et en Alsace peut désigner un employé de maison, un gardien, un habitant ou le maître de maison.

Évoquons d’abord son nom composé de Haus (maison) et man (homme) : l’homme de la maison, un nom prédestiné pour le baron ! Le nom porté en Moselle et en Alsace peut désigner un employé de maison, un gardien, un habitant ou le maître de maison.

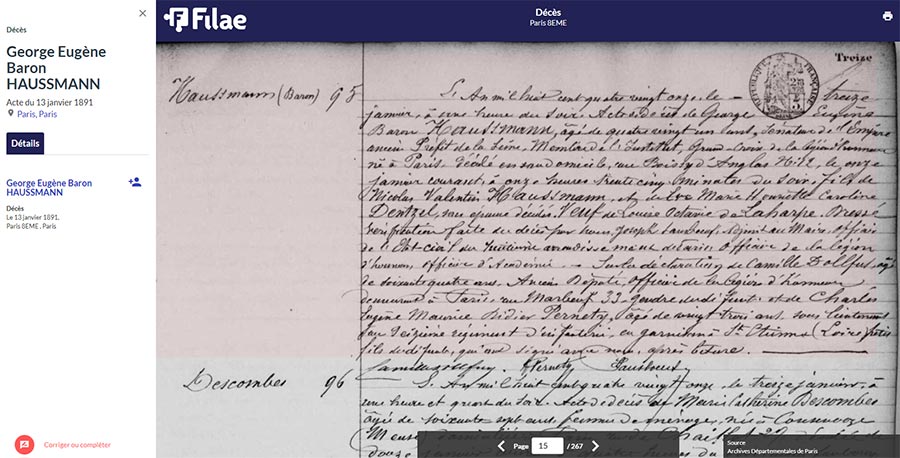

La biographie du baron Haussmann indique précisément sa naissance et son décès à Paris. Nous ne trouverons pas son acte de naissance puisque l’état civil de Paris antérieur à 1860 a brûlé mais il ne faut que quelques clics sur Filae pour trouver le décès.

L’acte qui porte le numéro 95 est enregistré à la mairie du 8e arrondissement, le 13 janvier 1891. Les noms de famille des défunts sont indiqués dans la marge mais l’officier de l’état civil a ajouté entre parenthèse Baron après le patronyme.

Acte de décès de Georges Eugène Baron Haussmann, âgé de 81 ans, sénateur de l’Empire, ancien Préfet de la Seine, Membre de l’institut, Grand-Croix de la Légion d’honneur, né à Paris, décédé en son domicile rue Boissy d’Anglas n°12, le 11 janvier courant, à 11 heures 35 minutes du soir, fils de Nicolas Valentin Hausmann et de Eve Marie Henriette Caroline Dentzel, son épouse décédés. Veuf de Louise Octavie de Lahaparte.

Nous avons déjà des renseignements sur sa filiation et un mariage à chercher. La lecture des témoins est tout aussi intéressante puisqu’il s’agit de membre de la famille :

- Camille Dollfus, âgé de 64 ans, ancien député, officier de la Légion d’honneur, demeurant à Paris, rue Marbeuf 33, gendre du défunt

- Charles Eugène Maurice Didier Pernety, âgé de 23 ans, sous lieutenant au 16e régiment d’infanterie en garnison à St Etienne (Loire), petit fils du défunt.

Nous savons donc déjà que Georges Eugène Haussmann a eu au moins 2 filles. Il faudra chercher les mariages Dolfus / Haussmann et Pernety / Haussmann

A la recherche de mariages

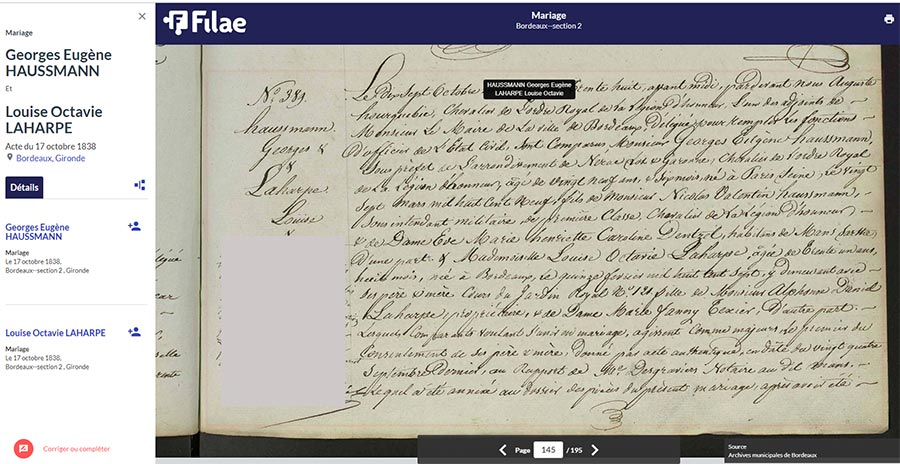

Nous recherchons un mariage Haussmann / Laharpe à Paris mais les résultats sont négatifs. En supprimant la ville, nous trouvons qu’il a eu lieu à Bordeaux en 1838 ! Des publications de mariage apparaissent aussi à Nérac dans le Lot-et-Garonne.

Georges Eugène Haussmann épouse Louise Octavie Laharpe le 17 octobre 1838 à Bordeaux, section 2. Il est alors sous-préfet de l’arrondissement de Nérac dans le Lot-et-Garonne. Il n’a que 29 ans et 6 mois mais il est déjà chevalier de l’ordre royal de la Légion d’honneur. Nous découvrons sa date exacte de naissance, le 27 mars 1809 à Paris. Ses parents résident au Mans dans la Sarthe. On précise que son père est sous intendant militaire de première classe et chevalier de la Légion d’honneur.

Son épouse est un peu plus âgée puisqu’elle a 31 ans et 8 mois. Elle est née à Bordeaux le 15 février 1807 et elle est la fille d’Alphonse Daniel Laharpe, propriétaire, et de Marie Fanny Texier. Deux de ses frères sont témoins : Louis Henri Laharpe, ministre du culte réformé et Richard Alphonse Laharpe, candidat au même culte. Avec ses précisions, nous savons maintenant qu’ils sont protestants.

Intrigué par le nom de famille, nous trouvons quelques actes à Bordeaux et au Bouscat aussi et notamment le mariage des parents des parents de Louise Octavie. Si Marie Fanny Texier est de Bordeaux, Alphonse Daniel Laharpe est né à Rolle dans le canton de Vaud en Suisse !

Il ne faut pas longtemps pour trouver le mariage PERNETY / Haussmann, le 14 mars 1865 à Paris 4e. Nous découvrons la fille du Baron Haussmann et de son époux :

- Fanny Valentine Haussmann, née à Bordeaux le 1er décembre 1843. Elle habite à l’hôtel de ville de Paris avec ses parents.

- Le Vicomte Joseph Maurice Pernety, avocat, né à Paris le 2 février 1844 fils de défunt Joseph Alexandre Didier Pernety et de Cécile de Latour Saint Igest épouse du Baron Poisson.

L’acte de mariage indique tous les titres du baron Haussmann : « sénateur de l’Empire, Grand Croix de l’ordre impérial de la Légion d’honneur, de l’ordre de Saint Stanislas de Russie, de l’odre des Saints Maurice et Lazare d’Italie, de l’ordre impérial de la Guadalupe, du Mexique, de l’ordre du Lion et Soleil de Perse, etc, etc, Préfet du département de la Seine ».

Nous découvrons aussi un jugement de divorce transcrit à la mairie du 4e arrondissement le premier mars 1887.

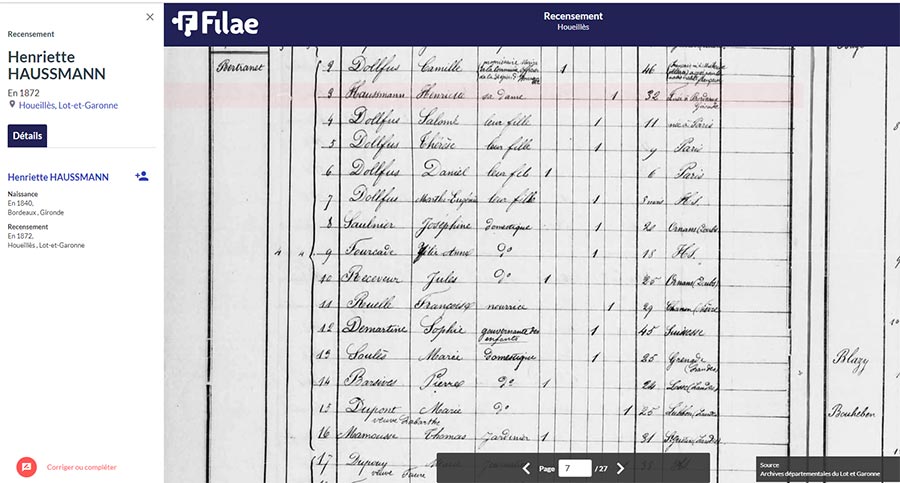

Nous trouvons aussi le mariage d’Henriette Haussmann et de Camille Dollfus le 27 mars 1860.

- Henriette est aussi née à Bordeaux le 17 janvier 1840. Elle demeure à l’hôtel de ville de Paris avec ses parents.

- Camille Dollfus est né à Mulhouse le 28 mai 1826. Il est secrétaire d’ambassade, chevalier de l’Ordre impérial de la légion d’honneur, fils de Mathieu Dollfus et de Salomé Koechlin

Grâce au recensement de 1872, nous savons qu’Henriette Haussmann et son époux résident à Houeillès dans le Lot-et-Garonne avec leurs 4 enfants, 5 domestiques, 1 nourrice, 1 gouvernante pour enfants et 1 jardinier.

Et les parents du Baron Haussmman ? Leur mariage apparaît dans le fonds Andriveau, le 12 juin 1806 à Versailles.

Nicolas Valentin Hausmann est fils de Nicolas et de Catherine Thérèse Thienot. Né à Versailles, il meurt à Paris 8e le 25 janvier 1876, 148 boulevard Haussmann !

Eve Marie Henriette Caroline Dentzel est fille de Georges Frédéric Baron Dentzel et Sybille Louise WOLFF. Née à Landau en Bavière, elle décède à Paris 8e le 9 janvier 1869.

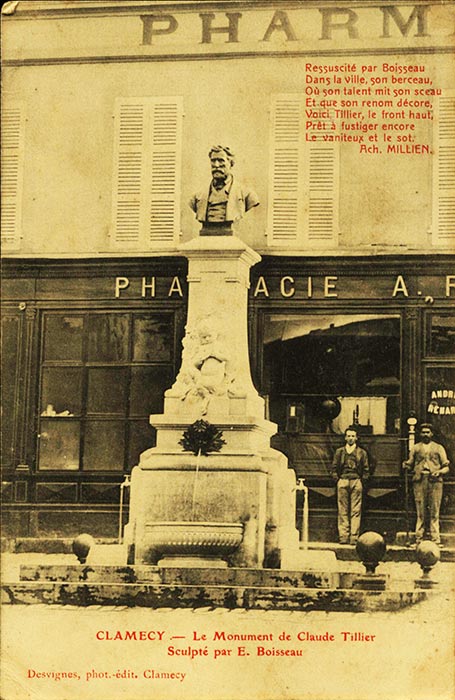

]]>Claude Tillier, un enfant de Clamecy

Une carte postale du début du siècle dernier nous permet de découvrir le monument de Claude Tillier sculpté par E. Boisseau à Clamecy.

La carte postale est légendée avec un poème :

« Ressuscité par Boisseau

Dans la ville, son berceau,

Où son talent mit son sceau

Et que son renom décore,

Voici Tillier, le front haut,

Prêt à fustiger encore

Le vaniteux et le sot. »

Ach. Millien

Clamecy est une commune de la Nièvre où Claude Tillier est né comme le précise le poème. Toutes les biographies l’indiquent, Claude Tillier est né le 11 avril 1801 à Clamecy. Nous retrouvons l’acte de naissance cette année là :

« Le 21e jour de Germinal an 9 de la République française, acte de naissance de Claude Tillier né aujourd’hui à 1 heure du matin fils d’Edme Claude Gaspard Tillier serrurier et de Marie Anne Cliquet son épouse. »

Les deux témoins qui signent sont certainement de la famille :

- Jacques Claude Tillier, propriétaire, âgé de 59 ans

- Marie Anne Rathery épouse de Christophe Cliquet, âgée de 49 ans

Claude Tillier meurt à Nevers, le 12 octobre 1844 à 16 heures. L’acte de décès enregistré le même jour précise que le défunt est un homme de lettres et demeure à Nevers, place Guy Coquille. De plus, nous apprenons qu’il est marié à Elisabeth Col.

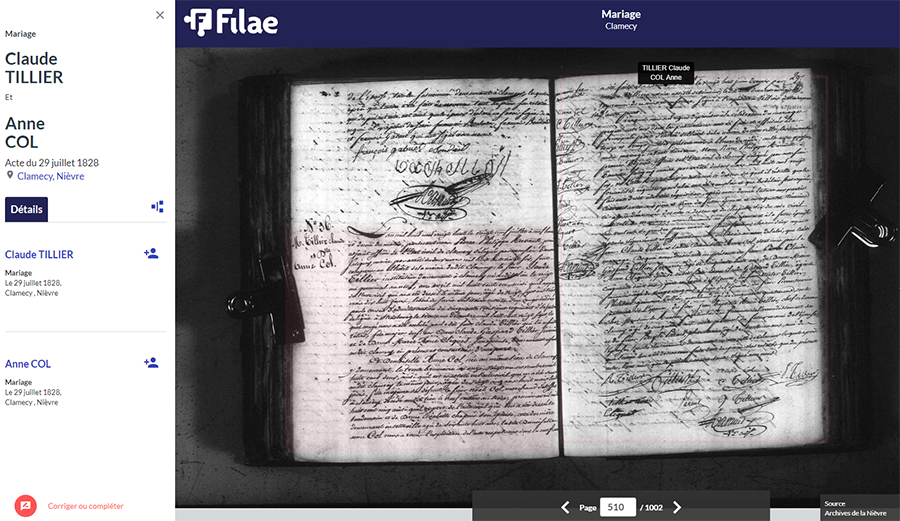

Sa biographie sur Wikipédia précise qu’il s’est marié en 1828. Une recherche avec le nom et le prénom des époux ne donne aucun résultat. Comme nous l’avons indiqué dans un autre article sur la recherche d’un mariage, essayons en supprimant les prénoms. Nous trouvons bien le mariage à Clamecy en 1828 de Claude Tillier et d’Anne Col !

L’acte de mariage fournit tous les renseignements sur l’état civil des époux. Il s’agit bien de Claude Tillier né le 21 germinal an 9. Nous découvrons qu’il est instituteur et libéré du service militaire en vertu d’un congé délivré par le conseil d’administration du 53e régiment d’infanterie de ligne à Strasbourg. Ces deux détails ouvrent des perspectives de recherche ! Ses parents sont vivants et assistent au mariage.

Concernant l’épouse, le prénom Elisabeth n’apparaît pas pour elle… mais pour sa mère : Anne Col est née à Clamecy le 30 brumaire an 11 soit le 21 novembre 1802 comme le précise l’acte. Elle est file de Noël Col (décédé en 1805) marchand d’étoffes et d’Elisabeth Chapuis qui a 68 ans.

La lecture des témoins est très enrichissante car nous découvrons un frère et des oncles !

Mon oncle Benjamin

Claude Tillier doit sa renommée au roman Mon oncle Benjamin. Le livre est sorti en 1843, 1 an avant le décès de son auteur. Le roman a fait l’objet d’adaptations au cinéma : un film muet en 1924 et un autre en 1969 où Jacques Brel joue le rôle de Benjamin Rathery.

L’auteur s’est inspiré de la vie de son grand-oncle Benjamin Rathery pour écrire son roman.

Claude Tillier est le fils d’Edme Gaspard Tillier et de Marie Anne Cliquet. Une publication de mariage à Clamacy le 16 février 1800 nous indique que l’époux est fils de Claude Tillier et de Anne Rathery. L’épouse est fille de Christophe Cliquet et de Marie Anne Rathery. Cette dernière était un des témoins lors de la naissance de son petit-fils Claude en 1801.

Ses deux grands-mères ont le même nom ! Sont-elles de la même famille ?

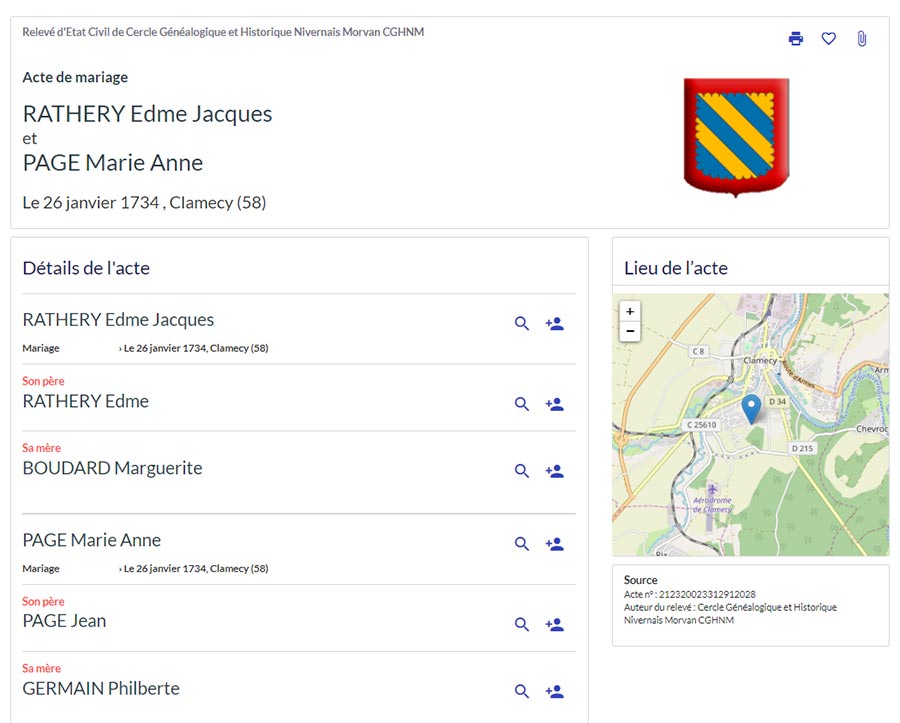

Grâce aux relevés du Cercle Généalogique et Historique Nivernais Morvan présents sur Filae, nous trouvons les mariages des grands-parents de Claude Tillier :

- Claude Tillier et Anne Rathery se marient le 13 janvier 1767 à Clamecy

- Christophe Cliquet et Marie Anne Rathery se marient le 23 novembre 1773 à Clamecy.

Marie Rathery et Marie Anne Rathery sont soeurs ! Elles sont toutes les deux filles d’Edme Jacques Rathery et de Marie Anne Page. Les parents de Claude Tillier étaient donc cousins germains.

Les arrières grands-parents de Claude Tillier, Edme Jacques Rathery et Marie Anne Page se sont mariés le 26 janvier 1734 à Clamecy.

Il faudra bien sûr consulter les actes sur le site des archives de la Nièvre pour découvrir tous les détails mais avec ces quelques recherches, Claude Tillier apparaît bien comme un enfant de Clamecy.

]]>Les archives numérisées indexées

Permettre un accès direct aux actes, c’est un volume titanesque d’images :

- 104 millions d’images indexées

- 300 millions d’actes

- 150 To d’images stockées

- 500 Go uniquement pour les miniatures, les petites images qui apparaissent sur la page des résultats.

La recherche

Un moteur de recherche engendre des requêtes et des résultats :

- 200 000 recherches par jour (2.3 par seconde)

- 1,026 milliard de résultats

- 2 millions de résultats mis à jour quotidiennement

- 360 Go de résultats

Les arbres

La saisie et l’import de généalogies, ce sont aussi des données :

- 5,6 millions d’arbres en ligne

- 2 millions de photos

- 401 268 individus dans l’arbre le plus gros

- 300 000 modifications quotidiennes

- 1 To de données

Les indices

Filae compare les arbres aux autres données : les indices qui nécessitent quelques heures de recherches :

- 450 millions d’individus à comparer

- 109 millions de correspondances trouvées

- 6 millions d’individus d’arbres avec des indices

- 241 000 utilisateurs concernés

- 5 millions d’indices trouvés quotidiennement

- 5 heures de recherches automatiques tous les jours

Jour de mariage

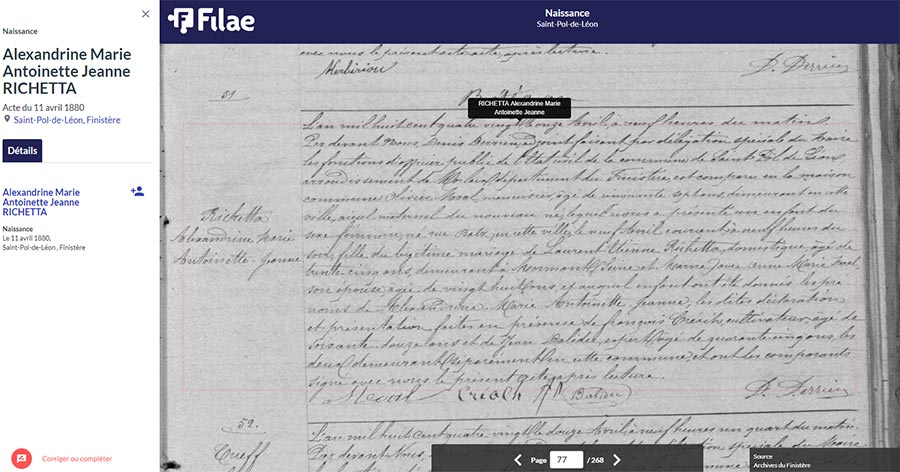

Le 19 février 1877, à Compiègne, Laurent Etienne Richetta épouse Anne Marie Moal.

Il est alors domestique et l’acte précise qu’il est né le 3 août 1854 à Pont-Sainte-Marie en Italie. Il s’agit peut-être de Santa Maria del Ponte, un village de la région des Abruzzes en Italie ou de Ponte Santa Maria, frazione (hameau) qui dépend aujourd’hui administrativement de la commune de Mirandola, province de Modène, Emilie-Romagne. Nous savons qu’il est fils d’Antoine Richetta et de Caroline Delgado. Si nous voulons en savoir plus et effectuer des recherches dans les registres italiens, il faudra traduire les prénoms qui sont francisés ! Laurent doit être né Lorenzo.

Une vie de famille ?

Son épouse, Anne Marie Moal, est née en 1851 à Saint-Pol-de-Léon. Elle est aussi domestique à Compiègne en 1877.

Anne Marie ne reste pas à Compiègne puisque nous la retrouvons dès le 17 décembre 1877 dans la ville qui l’a vu naître : Saint-Pol-de-Léon. Elle accouche alors d’une petite fille, Louise Anne Marie Charlotte Richetta. Anne Marie Moal est seule puisque nous apprenons que Laurent Richetta réside à Mormant en Seine-et-Marne !

Il en est de même lorsqu’Anne Marie Moal donne naissance à une autre fille le 11 avril 1880 à Saint-Pol-de-Léon. Laurent Richetta réside toujours à Mormant où il est domestique. Le couple devait peut se voir et nous pouvons nous demander pourquoi Anne Marie vit à Saint-Pol-de-Léon, certes près de sa famille maternelle, mais loin de son époux.

En 1906, Laurent Richetta vit avec sa femme à Saint-Pol-de-Léon. Il est en effet recensé dans la commune finistérienne. Le document indique qu’il est né à Brest !

Finit-il sa vie à Saint-Pol-de-Léon ? Non ! Nous découvrons en effet qu’il est mort dans le 15e arrondissement de Paris le 30 août 1914. L’acte indique qu’il est décédé au domicile conjugal rue de Cambronne. Sa femme vit semble-t-il à Paris aussi. L’acte précise qu’il n’a pas de profession et qu’il est né à Pont-Sainte-Maria en Italie.

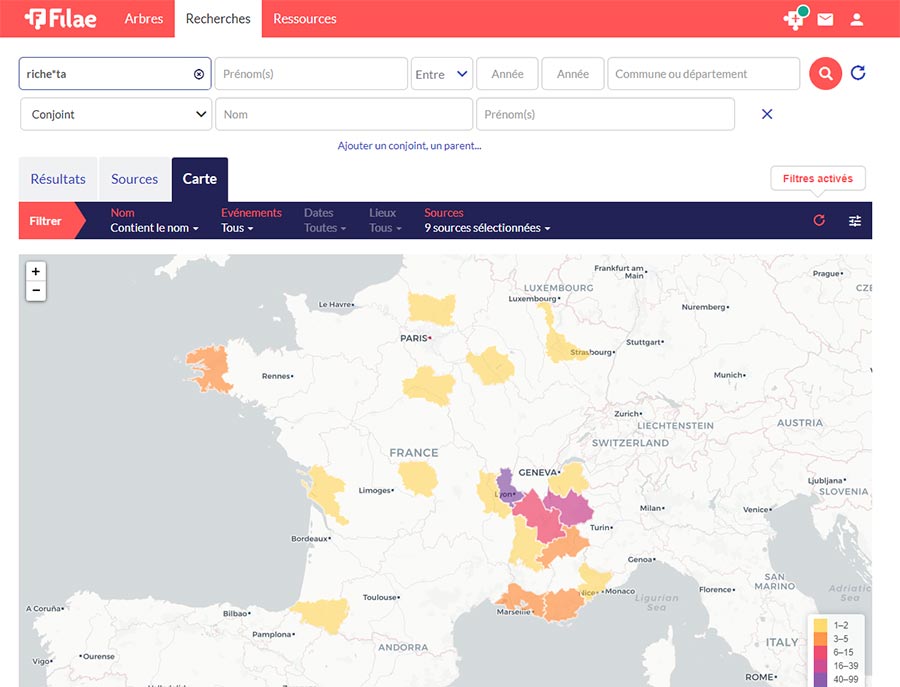

Le seul Richetta en France ?

Les archives indexées par Filae permettent de consulter 172 documents concernant des Richetta : état civil, prisonniers de la Première Guerre mondiale, recensements, bulletin des lois. Les Richetta sont surtout présents dans les régions frontalières de l’Italie.

Lors des recherches, nous avons trouvé un autre Laurent Richetta que nous pourrions confondre avec l’époux d’Anne Marie Moal : Laurent Louis Richetta né le 21 février 1852 à Pont en Italie ! Il demeure à Bourg-de-Thizy dans le Rhône : il obtient en effet une autorisation de domicile en 1887. Les deux Laurent sont nés dans la même ville : un frère ? Un cousin ?

Nous avons trouvé un autre Laurent : Laurent Jean Marius Louis Richetta, chasseur de 2e classe au 62e Bataillon de chasseurs 10e compagnie. Né à Lyon en 1873, il est mort pour la France à Sulzern (Soultzeren ?) en Alsace le 21 février 1915. Il s’était marié à Lyon le 20 août 1903 avec Jeanne Anna Descombes. Ses parents se sont mariés à Lyon dans le 3e arrondissement. Son père Paul Dominique est né à Turin en 1853 et sa mère Thérèse Barella est née à Muggio en Suisse.

Si nous ne saurons pas comment Laurent Richetta est arrivé à Compiègne ou à Mormant, nous savons qu’il n’a pas hésité à passer la frontière et faire des kilomètres pour trouver sans doute une meilleure vie.

]]>

L’état civil

La ville possède un service d’archives. Leur site possède de nombreuses archives en ligne : état civil, listes électorales, comptes de miseurs, passeports… Vous pouvez donc, de chez vous, découvrir l’histoire de la ville et de ses habitants grâce aux archives municipales de Quimper.

Les archives conservent les documents de la ville mais aussi des communes annexées en 1960 : Kerfeunteun, Ergué-Armel et Penhars. L’état civil de Quimper est indexé sur Filae permettant une recherche nominative et un accès direct aux actes de naissance, de mariage et de décès, des divorces…

Quimper en breton s’écrit Kemper. Le son [k] s’écrit : k, c ou qu ! Attention donc à l’orthographe des noms : Le nom de famille Kergoat peut s’écrire Quergoat, Carré s’écrit aussi Quarré…

Le recensement

En 1872, la population de Quimper est de 13159 personnes. Les dernières pages du recensement sont très intéressantes car elles fournissent des statistiques aves par exemple le nombre d’habitant rue par rue. On détaille même le nombre de maisons, de ménages et le nombre d’individus. La rue Neuve comprend 69 maisons, 243 ménages et 917 individus.

Grâce à un document statistique du recensement, nous découvrons les institutions de la ville où résident des individus comme la maison d’arrêt, l’asile Saint-Athanase, le pensionnat Sainte-Marie ou la communauté des Ursulines…

En 1906, Quimper a 19367 habitants. La population de la ville a donc fortement augmenté depuis 1872.

Avec l’indexation des recensements de 1872 et 1906, il est facile de retrouver une personne. Nous trouvons aussi des individus nés à Quimper et recensé dans une autre ville. Ainsi Pierre Kernoa qui est né le le 17 août 1887 réside en 1906 à Renazé, en Mayenne. Nous apprenons qu’il est alors pensionnaire avec deux autres personnes chez Pierre Marsollier et Jeanne Doisneau.

Katell Cornic, Quimper et la crêpe dentelle

Katell Cornic serait la créatrice de la fameuse crêpe dentelle ou du moins celle qui l’aurait popularisé. Katell est bien sûr la traduction bretonne de Catherine.

Partons à la recherche d’une Catherine Cornic. Cornic est-ce son nom de naissance ou d’épouse ? Nous retrouvons 6 Catherine Cornic dans le recensement de 1906 à Quimper. Si les résultats sont infructueux, il faudra rechercher les Cornic mariés à une Catherine.

Nous retrouvons celle recherchée au 6 rue du Guédé, Catherine Cornic est indiquée crêpière et réside avec son mari Jean Cornic (boulanger) et leurs deux enfants Anna et Marianne. Catherine est née à Kerfeunteun en 1857 et son mari en 1859 à Penhars. Leurs deux enfants sont nés à Quimper en 1888 et 1883.

Avec ces informations, nous retrouvons facillement le décès de Marie Catherine Cornic le 26 mai 1927 à Quimper. L’acte indique qu’elle est née le 26 mai 1857 à Kerfeunteun, veuve de Jean Cornic et fille d’Henry et de Marie Jeanne Calvez. Tous les renseignements de l’acte de décès sont exacts puisqu’ils correspondent à son acte de naissance et au mariage (le 2 octobre 1880 à Kerfeunten)

Vous aurez remarqué que Katell ou Catherine est née Marie Catherine. Elle utilisait donc son 2e prénom.

Après la lecture de cet article, il est temps de faire une petite pause en dégustant quelques crêpes dentelles.